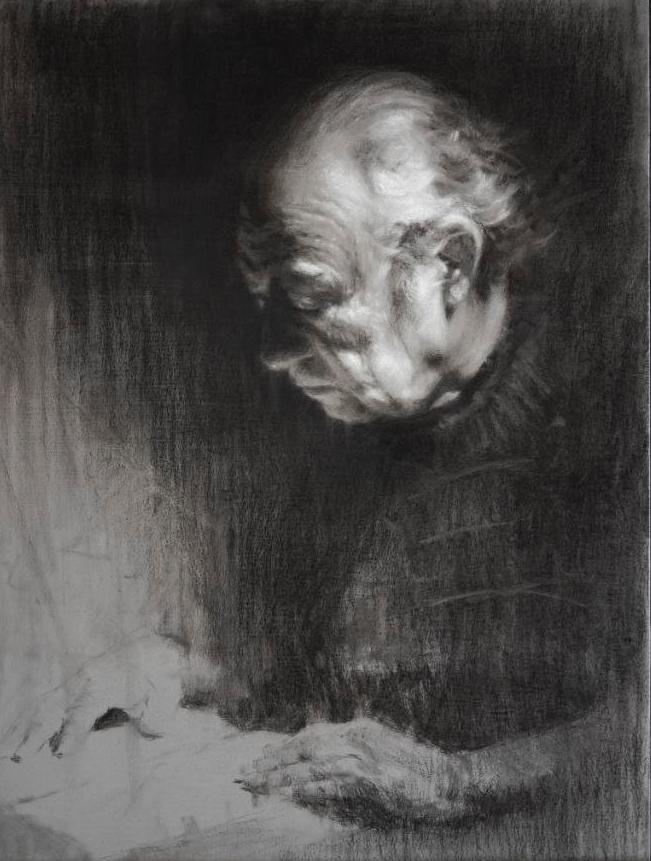

Los cien años de Guido Fernández de Córdova

Por Gabriela Caballero

1933. Cerca de medianoche. Los padres de Guido duermen y no pueden saber si ahora mismo su hijo separa los listoncillos en la celosía de su ventana. Fugitivo de cama, lleva entretenido en la figura de aquel fantasma sonoro que hace dos horas ha ingresado a la casa y transfigura todavía más al pequeño vigía, a los durmientes, a la arquitectura de los muebles. Amparado por la penumbra, Guido pretende descifrar el código de aquel fantasma que le cuenta historias cada noche. A veces los sonidos de su boca son perfectamente identificables. A veces, un misterio que lo alimenta. Parece hablarle del golpeteo precipitado del casco de los caballos, del estallido de las pistolas, de las olas que se rompen sobre las peñas, del “ladrido incesante de los perros martillando en el hueco baldío del horizonte”, del pálpito desbordado en el corazón de los amantes. Asoman también las voces de hombres, mujeres, niños, cuyos rostros Guido va dibujando en tanto imagina si habitan espacios domésticos o están en el lejano oeste, en el campo, en la ciudad o acaso contemplan maravillados algún mar inconmensurable… El mundo, aquel año, tiene la forma de una rocola. Mejor aún, de un carrete cinematográfico que empieza a arrullarlo y lo devuelve finalmente a la cama.

Me he encontrado con este niño, escuchando atento las películas nocturnas proyectadas en el antiguo cine Colón de Tacna, que se cobija todavía en las páginas del libro Crónicas Reino de Ancat de Guido Fernández de Córdova. Estuve acompañándolo desde antes que se mudara de la calle Bolívar con su familia, huyendo de los fuegos aviesos que enfermaban a su madre en la hora del crepúsculo, para ocupar esta casita en la calle Zela, a espaldas de la puerta posterior del cinematógrafo. Lo he visto por las callecitas empedradas de la heroica villa que ya extendía los brazos hacia la modernidad, caminando junto a su padre y ayudándolo a llevar sus libros contables. En aquel tiempo, empezó a escribir poemas que luego guardaba en la parchada cajonera de su primer escritorio. Aprovechaba también las horas de ocio para jugar en soledad con sus soldaditos de plomo. Moldear diminutos adobes en cajetillas de fósforos y con ellos construir casas, iglesias y fábricas. Perderse con sus amigos en los laberínticos corredores y sótanos, la nave y las torres inconclusas de la catedral, donde destruían colmenas de avispas, evadían la tela de las gigantescas arañas ocultas entre las sombras y hurgando en los nidos de las palomas para hallar los huevecillos con los cuales prepararían las madres el bizcochuelo del día siguiente…

Estuve antes a su lado, en una estrecha casita cerca de callejones donde crecían enredándose los cañaverales, cuando próximo a cumplir dos años, el pequeño Guido tuvo que dormir sobre esteras pues durante el viaje a Tacna, robaron todo el equipaje de la familia. Me había aproximado a este niño tiempo atrás, en la lluviosa noche del 6 de febrero de 1925, hace cien años, cuando su madre resbaló y cayó sobre la cuneta, provocándose su nacimiento en la húmeda vereda de alguna calle paceña.

No conocí personalmente a este niño, su figura está hecha de letras. A quien conocí fue al hombre adulto que se descubrió una vez con los ojos de su propia madre: “viejo y cansado, lleno de sabiduría y ternura”. Quien publicó las revistas Lámpara y Reino de Ancat. Que contribuyó con la publicación de la mítica revista Kilka en la década del 70. Conocí al benefactor, al artista, al poeta y narrador, al organizador de los “Martes UPT” donde sorteaba paquetes de libros que conformaban su propia biblioteca. A quien visité en una ocasión y que, al enterarse de mi formación como profesora, me preguntó por el significado de cierta palabra. Llena de vergüenza, lo observe enmudecida y fue cuando me dijo: “Yo tampoco sé qué significa, pero qué bien suena para ponerla en un poema”. Entonces, envuelta por la tonalidad azul verdosa de sus ojos, me abandoné también a la risa.