¿CÓMO ME DI CUENTA DE LA DOMESTICACIÓN?

El intento inútil de mi domesticación fue sutil, con una fineza digna de un curso avanzado de manipulación emocional. Ni gritos ni castigos. Solo entorno social, educación, televisión y algo de historia occidental contada de una sola manera.

Durante años fui un ciudadano ejemplar: pagaba mis cuentas, saludaba con cortesía y creía (ingenuamente) que pensar demasiado era peligroso. No me faltaban pruebas: más de una vez pensar me costó miradas raras, silencios incómodos o alguna que otra bronca. Pero yo seguía creyendo que era libre. Hasta que un día, en una charla académica de esas donde uno va más por las galletas que por las ideas, escuché la palabra “sesgo” y se tambaleó mi mundo.

¿Qué es eso? – pregunté, disimulando mi mezcla de curiosidad y sospecha, como quien teme que sea otra moda gringa tipo coaching cuántico o poliamor con manual de instrucciones. Me explicaron que un “sesgo” es como tener lentes sucios y no saberlo. Ver todo borroso, pero jurar que el problema está en el mundo y no en los lentes. Y ahí empezó el descubrimiento.

Después leí a Noam Chomsky. Un viejito que escribe cosas que harían escupir el café a más de un gerente de marketing. Con él conocí la llamada “domesticación encubierta”. Y aunque suene a técnica de adiestramiento canino para humanos con corbata, es mucho más sofisticado que eso.

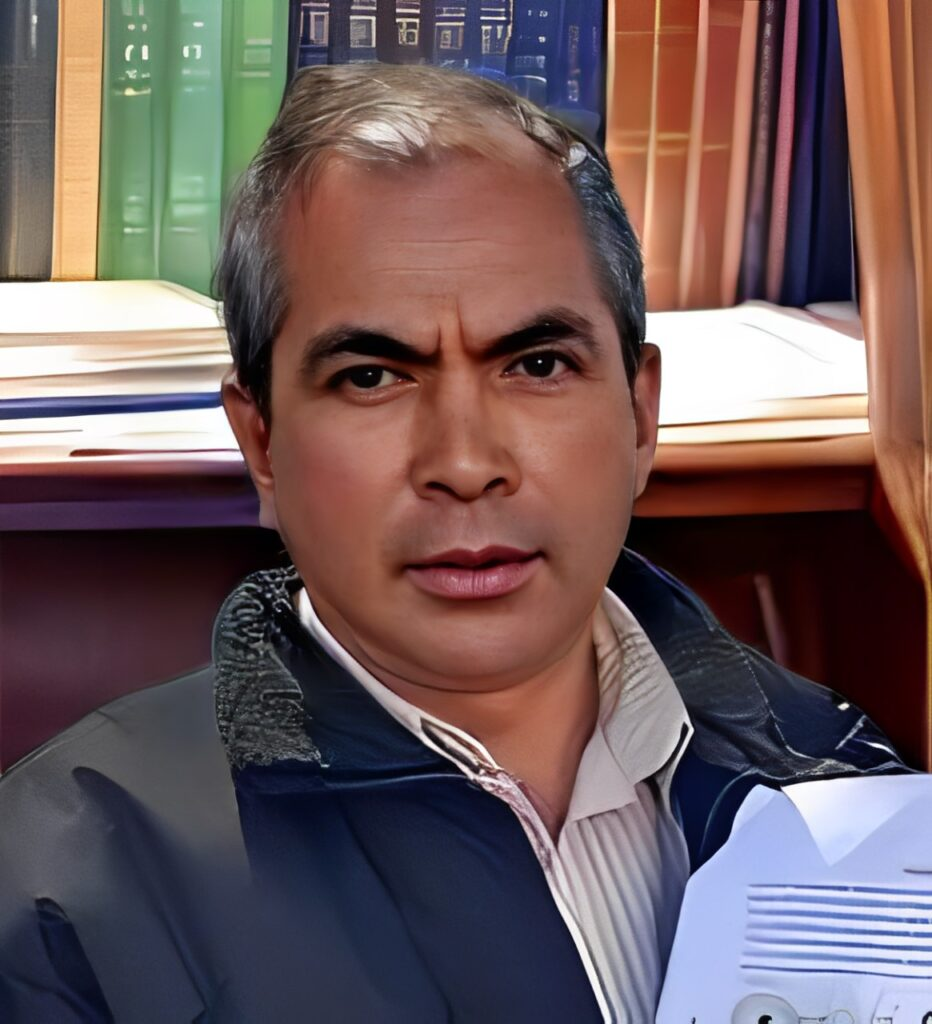

¿Domesticado yo? – pensé, ofendido. ¡Si hasta tengo títulos universitarios! Diplomas colgados, libros subrayados, ideas recicladas con estilo. Pero Chomsky lo explicaba clarito: el sistema no quiere esclavos tristes, sino consumidores alegres. Obedientes, bien educados y decorosamente adormilados. Que estudien, trabajen, voten “por el mejor vecino” y no hagan muchas preguntas.

Entonces me vi en el espejo: un adulto bien vestido, con opiniones formateadas, que creía ser rebelde porque renegaba del tráfico o del clima. Un tipo con credenciales académicas, pero repleto de “sesgos” preinstalados: Que el jefe siempre sabe más. Que el éxito se mide en metros cuadrados y saldo bancario. Que el pobre es pobre porque así lo quiere. Que lo extranjero es mejor, aunque venga enlatado. Que la política es sucia y es mejor no meterse. Que ellos roban, pero hacen obra.

Y entonces recordé una frase de Charles Dickens: “No hay nada tan degradante como sentir vergüenza de tu hogar.” Porque sí, también me domesticaban para mirar con desprecio lo que soy. Mi color de piel, el barrio, el idioma, las costumbres, incluso la forma de cocinar y criar. Me enseñaban a tener nostalgia del extranjero y vergüenza del origen.

Y así, como muchos, creía que era libre… pero solo me estaban entrenando. Decidí, entonces, escribirlo. No por pose intelectual ni superioridad moral. Simplemente por dignidad.

Desde entonces, cada vez que detecto un “sesgo” en mí (o en los demás, porque admitámoslo: el deporte favorito del pensador es ver errores ajenos), no me escandalizo. Me río. Me hago preguntas incómodas. Le meto sarcasmo a los discursos “normales”. Y cuando alguien me dice “así son las cosas”, le respondo con una sonrisa: -Claro. Así te las enseñaron. Y lo aprendiste.

Pero ya es hora de cambiar esas cosas. Porque en este viaje diario de pensamiento crítico, no solo nos liberamos un poco más: también aprendemos que reírnos del poder oculto y de uno mismo es quizás la acción más humana de resistir.